おすすめのゲーミングマウスパッドを紹介している。ゲーム用のマウスパッドについてはある程度ラインナップが限られているためランキング形式ではなく、一覧でまとめることにした。おすすめのゲーミングマウスパッド一覧の中からお気に入りの一枚を見つけて欲しい。

おすすめのゲーミングマウスパッドを紹介している。ゲーム用のマウスパッドについてはある程度ラインナップが限られているためランキング形式ではなく、一覧でまとめることにした。おすすめのゲーミングマウスパッド一覧の中からお気に入りの一枚を見つけて欲しい。

それほど高価ではないこともあって買い替えがしやすいのもメリットだ。現在は布製のモデルが主流でローセンシ=滑り・ハイセンシ=止めを重視するのが王道となる。ゲーミングマウスのパフォーマンスを引き出すにはある程度こだわっておきたいところだ。

ゲーミングマウスパッドと通常のマウスパッドの違い

ゲーミングマウスパッドとは何かについて、普通のマウスパッドと比較しながら見ていく。滑りに特性をもたせてマウス操作をゲームに最適化することこそが、ゲーミングマウスパッドの役割だ。机を保護することはもはや視界にすら入っていない。ゲーミングマウスパッドは、通常のマウスパッドとそもそもの役割が違うのだ。普通のマウスパッドはゲームへの最適化は行われていない。

ゲーミングマウスパッドはその名の通り、ゲームをプレイすることで本領発揮となる造りになっている。一般的にマウスパッドは机を傷つけないようにしたり、センサーの反応をよくしたりするというものだ。ゲーミングマウスパッドは主に、マウスの滑りと反応の向上を目指している。机の材質によっては光学式などのセンサーが反射してしまい、マウスを動かしても反応しにくくなる。

そういったトラブルを防ぐためにマウスパッドは用意されている。トラックボール式のマウスの時代からマウスパッドは存在していた。そのことを考えれば、マウスパッドに性能を求めるというのは後付である。トラックボールに不要なゴミや埃を巻き込まず、上手く転がるようにするところから始まっているのだろう。

ゲーミングマウスパッドは耐久性よりも滑りを重視しており、激しい操作でも手首に負担が掛からないようになっている。これは主に布製のマウスパッドに言えることだ。今は主流ではないプラスチック製のゲーミングマウスは耐久性をさらに下げて滑りに特化している。つまり、ゲーミングマウスパッドはマウスを素早く正確に操作できるように設計されていると考えておくとよい。

一方で通常のマウスパッドは機能性よりも省スペース性が重視されている傾向にあり、長時間の使用を想定していない。コンセプトが掲げられていることが多く、持ち運びしやすい薄型タイプ、手首を保護するリストレストが付いたタイプなどだ。そして最も大きな違いはマウスパッドの大きさである。

ゲーミングマウスパッドと異なり、通常のマウスパッドは15cm x 18cmでマウス1つ分~3つ分程度のサイズが多い。これはゲームプレイ時のような激しい操作よりもブラウジングなどの簡単な操作や作業を想定しているからだ。また、マウスカーソルはモニター上でしか動かさないことから、そこまで広いマウスパッドが必要ないというのもある。

このマウスパッドのサイズはパソコン用デスクを見ても分かることだ。キーボード収納が付いたパソコンデスクには、その横に小さなマウス用スペースが用意されている。このスペースがないものもあることから、マウス操作自体をそれほど重要視していない。それほど一般的な作業ではマウス操作に重きを置くことはないことの裏返しだ。

通常のマウスパッドを用いてゲームをプレイすると、激しい操作でマウスの底に付いたマウスソール(マウススケート)とマウスパッドがこすれてすぐに傷む。溶けたり剥がれたりし、マウスが引っかかるようになる。こうなると正確な操作はできない。マウスパッドはゲーミングデバイスの中で最もポピュラーな存在である。ゲーミングデバイスを使用しなくても、ゲーミウをプレイするならゲーミングマウスパッドが必要だ。操作性・耐久性ともに優れたマウスパッドを用意することは、すでに当たり前という風潮さえある。

ゲーミングマウスパッドの種類

現在のゲーミングマウスパッドは布製が主流だ。前述のように、少し前はプラスチック製が主流だった。また、プラスチック製の上位互換に近いモデルとしてガラス製などの変わり種も存在した。

布製

現在最も主流のタイプは布製だ。プラスチック製と比べて半額以下で購入可能だ。マウスソールが削れにくく、ランニングコストの面でも優秀だ。当時のプラスチック製よりも優れた滑りや止めを持つ布製が登場している。プラスチックが主流だった頃は耐久性の低さや使用感が湿度などで変化することから好まれにくかった。それらの問題が年々改善していき今では人気が高い。

一概に布製と言っても、メーカー毎に材質が異なる部分もある。布と表示するメーカーもあれば、クロスタイプと表示するメーカーもある。同じ布であっても使用感に違いが出るところからこだわりがあるようだ。布製は洗うこともできるのでメンテンナンスも容易だ。手軽に使用できるだけでなく、布製なので巻いて持ち運ぶこともできる。今では布製しか販売していないゲーミングメーカーも多く、布以外の選択肢を探す方が難しいほどだ。

そんな布製にも弱点はある。それは水分を吸収してしまうことだ。飲み物をこぼしたり、濡れた手で触ったりすると水分を吸収してしまう。水分が含まれた部分は滑りが著しく悪くなる。他の材質では拭き取れば済む問題でも、布製の場合は乾かさなければならない。場合によって丸洗いした後に乾かす必要も出てくる。布製は水洗い可能だが、数回繰り返すと表面の滑りが悪くなる。メンテナンスが容易にできると言っても、できるだけその数を減らすのが長持ちのこつだ。

加えて、布製マウスパッドは劣化に気づきにくいという点も挙げられる。プラスチックは削れて目に見えてわかる。しかし、布製は摩耗しても目で見ただけではわからないものも多い。長く使っていると摩耗した状態に慣れてしまい、滑りが悪い状態でも使用し続けてしまうものだ。布製のマウスパッドは定期的に買い替えることをおすすめする。

プラスチック(ハード)

FPSというジャンルでは2000年~2010年くらいまで主流だったのがプラスチック製のマウスパッドだ。湿度や室温の影響を受けず、安定して使用できることが強みだ。また、マウス感度を低くするローセンシユーザーにはプラスチック製の滑りが合う。当時の有名プレイヤーの多くがローセンシだったことも影響しているかもしれない。

マウスの底に付いたマウスソール(マウススケート)を削り、マウスパッドも削れるので使用していると段々滑りが悪くない。ザラザラしていた表面がツルツルに剥げていくので、徐々に滑らなくなることが視覚的にもわかりやすかった。ただ、その滑らなくなるまでの期間が短く、3ヶ月程度でダメになることも珍しくない。サイズも大きめで、折り曲げることができないので処分に手間が掛かることもあった。

当時の布製マウスパッドではできない滑りがあったからこそ選ばれていた。様々なデメリットを滑るというメリット一つで支えてきた。その滑りでも布製が追いつき、追い抜いたことで今ではほとんどのメーカーが取り扱わなくなった。ゲーミングマウスパッドと言えばプラスチック製を指すほどだったが、今では布製を指す言葉に変わったようにさえ思う。

マウスソールの消耗も激しく、マウスパッドを新調する度にマウスソールも交換しなければならないほどだ。布製は柔らかいためソールは削れないが、プラスチックはマウスパッドもソールも削られる。マウスの滑りが悪くなるとどちらかがダメになったということだ。そして、片方だけ交換してもすぐにもう片方がダメになる。なるべく消耗のタイミングを合わせる意味でも同時に交換しなければならない。この点がコストとして重い印象がある。

折り曲げることもできないため、机の上に設置する際は置き場所も重要になっていた。布製マウスパッドなら使用しない箇所にへこみや段差があっても気にならない。プラスチックはどこかに段差があるとマウスパッド全体が浮くので使用感に問題が生じる。環境も選ぶという意味では、やはりプラスチックよりも布製の方が扱いやすい。

ガラス

ガラス製のマウスパッドはプラスチック製の上位互換のようなマウスパッドだ。マウスソール、マウスパッドが削れにくく、プラスチック製よりも滑りやすいというのがガラス製のマウスパッドだ。非常に優秀な反面、滑りに独特なクセがあること、価格がプラスチック製の倍以上したことからあまり人気を得られなかった。プラスチック製が主流だったこともあり、プラスチック製の滑りに慣れたユーザーからはあまり支持されなかったのも大きい。

一部のゲーム大会の賞品として扱われる程度で、ユーザー数はあまり多くなく、いつの間にか取り扱いが終わっていたマウスパッドだ。当時は光学式のマウスが主流だったので大きなマイナスではなかったが、レーザー式のマウスの反応が悪い。現在はレーザー式が主流になっているので今となってはそのまま使用することは難しい。今入手できたとしても、あえて選択する理由はなさそうだ。

もちろん、当時のガラスマウスパッドから何も進化していないわけではない。滑りは滑らかに、マウスの反応もよくなっている。デメリットの多くは改善したものの、表面に汚れやゴミがあるとマウスに伝わるほどの違和感がある。重要な場面でマウスパッドのゴミをマウスで踏みつけると操作不能になるトラブルもあり、常に気を配らなくてはならないのもデメリットだ。

金属

通常のマウスパッドにはアルミ製のマウスパッドというものがある。ゲーミングマウスパッドにも数は少ないながら、金属製のマウスパッドは存在している。ガラス製が今風になったものが金属製と捉えてもいいかもしれない。非常に滑り、メンテナンスも簡単だ。

選択肢が非常に少ないことと価格が少し高めになることを除けば扱いやすい部類に入る。しかしながら、変形してしまうと元に戻らないことから、扱いは慎重になる必要がある。重さや変形を考慮すると持ち運びには適していない。総合的に見て目新しさ以外で選択することは少ないのではないだろうか。

マウスは意外とダメージを蓄積させるものだ。マウス操作くらいで変形はないが、ストレスをマウスにぶつけてしまうと容易に部分的な変形が起こる。また、表面に傷がつきやすく、一度傷がついてしまうとその傷は取れない。ガラス製と同じく、マウスで傷をなぞると違和感を覚える程度には目立つ。傷やへこみが生じると買い替えになるのでコスト面ではやはり布やプラスチックよりも落ちる。

ゲーミングマウスパッドの選び方

マウスと同じメーカーで選ぶ

最も無難な選び方は使用しているマウスと同じメーカーが販売しているマウスパッドを選ぶことだ。SteelSeries・Razer・Logicool・ZOWIE・BENQ(ZOWIE)などなどが該当する。基本的にマウスパッドは自社のマウスに合うように設計されている。そのため、マウスと同じメーカーを選ぶことでマウスにとって最適な環境になる。慣れていない間はこの選び方をおすすめしたい。

ある程度慣れてくると、自分に必要な要素が「滑り(Speed)」なのか「止め(Control)」なのかわかってくる。必要なものがマウスと同じメーカーになければ、いよいよ他メーカー製品にも目を向けるタイミングだ。理想とするパフォーマンスを持つマウスパッドが見つかるまでは少し試行錯誤が必要だ。マウスパッドのレビューは使用しているマウスが違えば印象も違ってくる。ネットの情報だけで見つけるのは相当難しい。これは実際に店舗で触ってみても同じことだ。自分が使用しているマウスで試さなければ体感できないだろう。

自分にはどういった特徴のマウスパッドが必要なのか。それが分かるまではマウスと同じメーカーのものを選ぶ。とりあえずはこれだけ考えれば問題ないはずだ。注意点は使用しているマウスがゲーミングマウスでない場合だ。もしも、今使用しているマウスがゲーミングマウスでないのであれば、下記の予算や特徴からの選び方を参考にしてほしい。

予算で選ぶ

ゲーミングデバイスを選ぶ際に最も重視されるのが価格である。マウスパッドにどのくらい予算を割けるかではなく、どの程度まで出していいかだ。マウスパッドはゲーミングデバイスの中で最も消耗の激しく、買い替え頻度の高いデバイスである。使い方によっては2ヶ月に1度買い替える必要が出てくることもある。その消耗品に対して、どのくらいの予算をかけてもよいか。最初は特にお金をかけるのが悩ましいはずだ。

徐々に慣れてくると、少しよいものや大きいものを選択する理由ができる。それまでは1,000円を基準にした方が選びやすいかもしれない。優秀なマウスパッドでもサイズが小さければ安く、サイズが大きくなれば高くなる。操作に差し支えのない範囲で最も小さいサイズを選択することで、どういった特性がどのくらい強いのか判断できる。ギャンブルに近いものはあるが、ゲーミングマウスパッドであれば大きな失敗になることはないので安心して選んでほしい。

見た目で選ぶ

あまり一般的な選び方ではないが、見た目で選ぶというのもある。これはどれを選んでも大して変わらないと感じるユーザー向きの選び方だ。FPSのように激しいマウス操作が必要なゲームジャンルでは推奨されない。RPGやシミュレーションのように、マウス操作は重要ながらそれほど激しくないジャンルもある。こういったジャンルではゲーミングマウスパッドの特性というのはなかなか伝わりにくい。

どれを選んでも同じに感じる方はマウス操作の激しくないゲームをメインにプレイしているはずだ。あまり強いこだわりがない場合などは、マウスパッドの見た目で選ぶのも悪くない。マウスパッドに限らず、ゲーミングデバイスは様々なものとコラボレーションを行っている。

デザイン系のマウスパッドを選ぶことでモチベーションが上がるならおすすめだ。ゲーミングデバイスの一新はモチベーションに繋がる。マウスパッドはその影響が最も小さいので、マウスパッドでモチベーションが向上するのであればそれが何よりと言える部分もある。迷わずに選べるという点でも悪い選択方法ではない。

注意点として、コラボレーションやデザイン系のマウスパッドは常時販売されているわけではない。一時的に販売されているものがほとんどで、時間が経てば販売終了となってしまう。デザインを気に入って選択すると、買い替えを検討したときに同じマウスパッドを選べない可能性がでてくる。気に入ったデザインのマウスパッドを使い続けようと想定している方には適さないので、毎回デザインを変えて楽しむくらいに考えておきたい。

サイズで選ぶ

最近のマウスパッドはサイズ展開が豊富だ。S・M・L・XL・XXL・3XL・4XL・5XLと少し前までは考えられないほど充実している。プレイスタイルによって、選択すべきサイズは変わってくる。ハイセンシでスペースが限定的ならS、ローセンシでもまずまず扱いやすいM、広く使用できてスタイルを選ばないL。昔はこの3サイズが主流だった。

しかし、昨今ではデザイン性も考慮して、モニターの前部分を全面使用するワイド型と言われるXL以上のサイズも人気だ。マウスパッドの上にキーボードを置き、余ったスペースでマウスを操作するというものだ。横幅も大きいが縦幅もそれなりに大きい。そのため、モニターはモニターアームで吊らなければならないなど制限はある。

それでも、より快適な操作性を手にするために、様々なサイズから選択できるというのは素晴らしい。キーボードをマウスパッドの上に置けば、キーボードもマウスパッドもずれにくくなる。また、机の上をゲーミング仕様にできるのも、カスタマイズのように受け入れられているようだ。ある意味で、見た目で選ぶというポイントに近い。今はサイズで選ぶというのがポピュラーではないだろうか。

サイズ選びのコツは思っているサイズよりも少し大きいくらいがよいということだ。マウス操作をしている際、ほとんどの方は手元を見ていないはずだ。ゲームをプレイしているときにどの程度マウスを動かしているかを正確に知っている方は少ないだろう。大体は自分が思っているよりもマウスを大きく動かしている。サイズはピッタリを狙うよりもひとつ上の大きさを選ぶくらいの余裕がほしい。

この考え方はLサイズを上限にしたものだ。Lサイズを想定していたからXLサイズがよいというわけではない。サイズがわからない方はMを選んでしまいがちだ。サイズ的に問題がないならLサイズが最もおすすめのサイズだ。ローセンシ・ハイセンシはもちろん、ゲームジャンルも選ばないサイズだからだ。サイズを絞るなら、まずはLサイズが不要だと確認してからがよい。

おすすめのゲーミングマウスパッド一覧

ゲーマーにおすすめのマウスパッドをピックアップして解説していく。色々なモデルを試して見るとよいように思う。

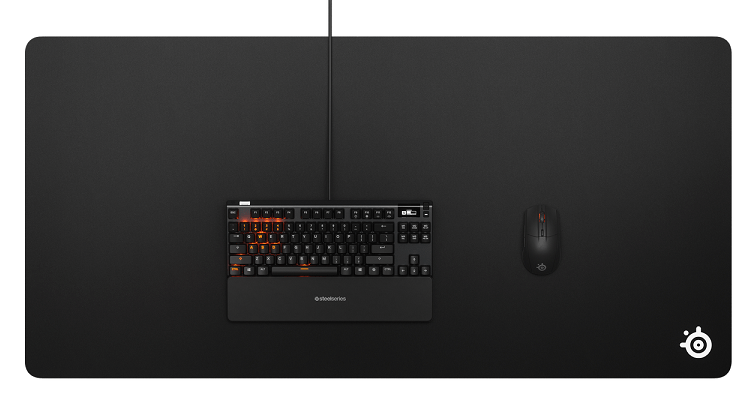

Steelseries QcK

画像引用元:https://jp.steelseries.com/

画像引用元:https://jp.steelseries.com/

| 種別 | S | M | L | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 横 | 250mm | 320mm | 450mm | 900mm | 1,220mm | 1,220mm | 1,600mm |

| 縦 | 210mm | 270mm | 400mm | 400mm | 590mm | 762mm | 800mm |

| 厚さ | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 3mm | 3mm | 3mm |

SteelSeries QcKには7種類のサイズがある。基本となるのはS・M・Lの3種類だ。キーボードの右側にマウスパッドを置くオーソドックスなスタイル向けのマウスパッドである。XXLからは少し特殊で、モニターの前面にマウスパッドを敷く形だ。マウスパッドの上にキーボードを置いたり、キーボードは一段下に設置したりするようなスタイルに適している。

広くマウス操作が可能となるので、ローセンシでゲームをプレイするならおすすめだ。キーボードをマウスパッドに載せることで滑り止めとして用いる。マウスパッドが傷みやすいのが難点だ。パソコンデスクによくあるキーボード用の引き出しに置く時は、広々と使えるデスクスペースを活かしやすい。

ただ、ゲーミングマウスパッドを使用して、一般的なパソコンデスクを使うゲーマーは少ない。前者の方がメインの使い方となりそうだ。3XL以上のサイズはかなり奥行きも出てくる。このサイズからはモニターをアームで吊ることが前提だ。このように、マウスパッドのサイズによって、使用に適した環境は変わってくる。環境やスタイルに合わせて幅広いサイズから選択できるのはSteelSeries QcKの特徴だ。

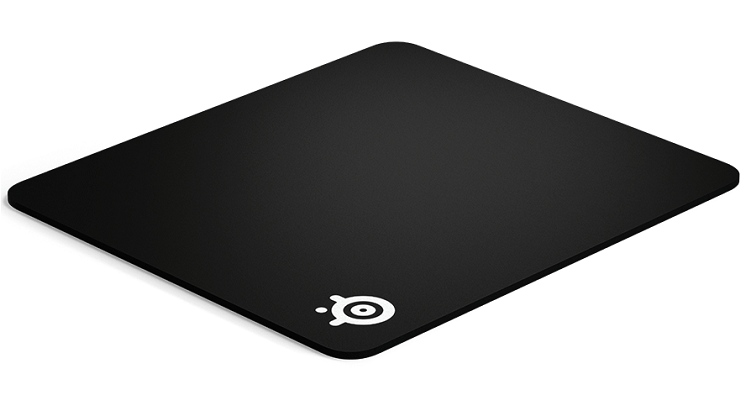

SteelSeries QcK HEAVY

画像引用元:https://jp.steelseries.com/

画像引用元:https://jp.steelseries.com/

| 種別 | M | L | X |

|---|---|---|---|

| 横 | 320mm | 450mm | 900mm |

| 縦 | 270mm | 400mm | 400mm |

| 厚さ | 6mm | 6mm | 4mm |

通常のSteelSeries QcKは厚さが2mm・3mmに対して、このSteelSeries QcK HEAVYは4mm・6mmとなっている。サイズはM・L・XXLの3つが用意されている。QCKの7種類から半分以下となる。これは、QCKの中でも人気のサイズに絞っての展開と見られる。元々厚みのあるモデルとして、MサイズのSteelSeries QcK MASS・LサイズのSteelSeries QcK HEAVYの2種類が用意されていた。現在はSteelSeries QcK HEAVYに統一され、サイズで分けられている。

現在のSteelSeries QcK HEAVYにはXXLサイズも用意されている。これら3つのサイズは、ゲーミングマウスパッドで最も人気のあるサイズだ。通常のSteelSeries QcKよりも厚みがあり、マウス操作が安定しやすい特徴がある。その反面、厚みがあると滑りが悪いと感じたり、厚みでマウスの操作に違和感を感じたりと好みは分かれる。

ローセンシの方はマウスを持ち上げる頻度が高くなるため、厚みのあるSteelSeries QcK HEAVYは適しているようにも思う。このあたりは使用感に慣れが必要だ。それでも、SteelSeries QcK HEAVYは多くのプロゲーマーにも使用されてきた実績がある。丸められて梱包されるマウスパッドは、厚みのある方が丸まりにくく、すぐに使用できるのも特徴と言える。良し悪しあるので、SteelSeries QcKと比べてどちらがよいか個人で判断してほしい。

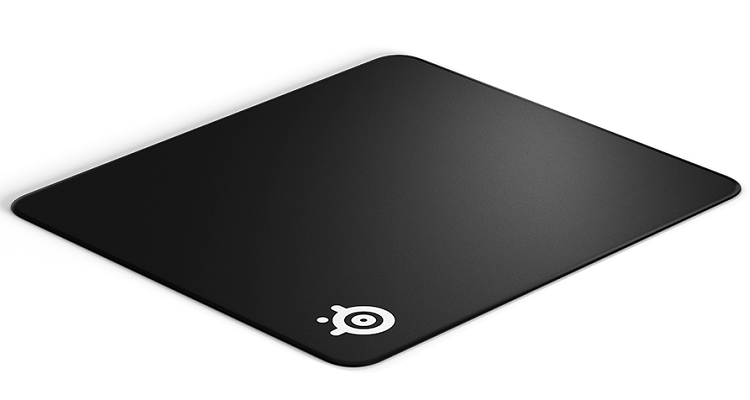

SteelSeries QcK EDGE

画像引用元:https://jp.steelseries.com/

画像引用元:https://jp.steelseries.com/

| 種別 | M | L | X |

|---|---|---|---|

| 横 | 320mm | 450mm | 900mm |

| 縦 | 270mm | 400mm | 300mm |

| 厚さ | 2mm | mm | 2mm |

SteelSeries QcK EDGEは、通常のSteelSeries QcKの縁をステッチ縫いしたモデルだ。縁に特徴があることからEDGEという名を冠しているのだろう。縁をステッチ縫いしたマウスパッドはポピュラーなもので、長く使用していくと縁がほぐれてくる。いくつもの層で構成されていて、ほぐれてくると端の方からマウスパッドが剥がれていく。こうなると、上下逆さまにして使用したり、真ん中を中心に使用したりと対策が必要だ。

縁がステッチ縫いされていると、こういったトラブルがない。滑りが悪くなることは軽減できないが、マウスパッドの縁が剥がれるようなトラブルはない。縁から剥がれていくことは珍しいことではなく、誰もが一度は経験するはずだ。マウスの耐久性を滑りの悪化ではなく、物理的な破損と定義するなら、間違いなく高耐久なマウスパッドである。

欠点はステッチ縫いされている縁が少し浮き上がっていることだろうか。ここにマウスが触れると引っ掛かったような感覚になる。端のほうをメインに使用するなら、なるべくマウスは中央に置いて使用するくせをつけた方がいい。また、僅かながら縁が使用しにくいマウスパッドなので、サイズは少し大きめのLを基準に考えることをおすすめする。これまではMサイズで十分だったとしても、縁がステッチ縫いされていることで使用できる範囲は僅かに小さくなる。XLになると多き過ぎるので、Lサイズを選ぶ方が無難だ。

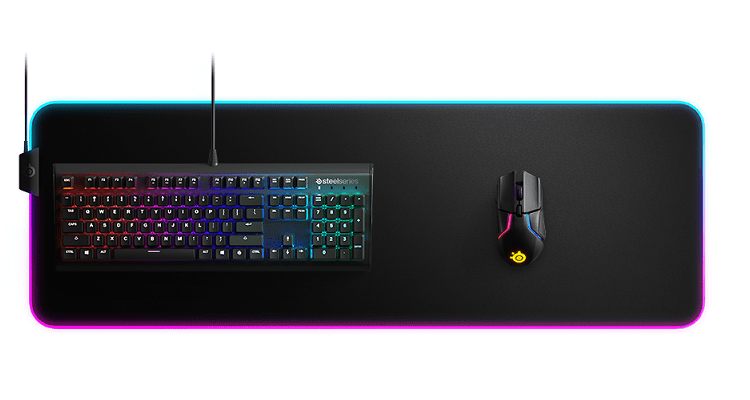

SteelSeries QcK PRISM CLOTH

画像引用元:https://jp.steelseries.com/

画像引用元:https://jp.steelseries.com/

| 種別 | M | XL | 3XL | 4XL | 5XL |

|---|---|---|---|---|---|

| 横 | 320mm | 900mm | 1,220mm | 1,220mm | 1,600mm |

| 縦 | 270mm | 300mm | 590mm | 762mm | 800mm |

| 厚さ | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |

SteelSeries QcK PRISM CLOTHは、USB接続により縁がLED発光するマウスパッドだ。RAZERでは少し前から展開されていたが、SteelSeriesでも登場した。ただ発光するだけではなく、Discordの通知やゲームと連動させることで様々な光り方が実現できる。対応するゲームではリロードするタイミング・ヘルス状況・ウルトやアルティメット攻撃の準備完了などに連動する。より実用的なゲームへのアプローチを可能にしたゲーミングマウスパッドだ。

サイズは5サイズで、Lサイズが用意されていないのが特徴だ。このことから、SteelSeries QcK PRISM CLOTHは、使用スタイルが固定されているように感じる。キーボードの横に置くならMサイズとなるだろう。それ以外のサイズは、マウスパッドの上にキーボードを置くスタイルだ。LEDの発光を視認しやすいようなスタイルに最適化しているように感じる。

SteelSeries QcK PRISM CLOTHの弱点は価格だ。これだけの機能を持ったゲーミングマウスパッドは当然高価だ。3XLにもなれば15,000円程度、最小のMサイズでも5,500円だ。通常のSteelSeries QcKの3XLで6,600円、Mサイズは1,500円程度と考えればかなり高い。また、耐久性がそれほど上がるわけでもなく、パッド部分だけ買い替えることもできない。公式に「ストリーマーとインフルエンサーに最適」と記載されているように、一般的なゲームプレイにはあまり適しているとは言えないようだ。

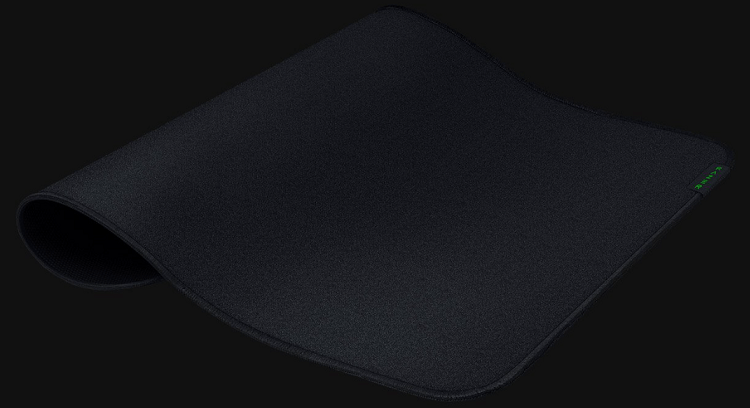

Razer Gigantus V2

画像引用元:https://www.razer.com/

画像引用元:https://www.razer.com/

| 種別 | M | L | XXL | 3XL |

|---|---|---|---|---|

| 横 | 360mm | 450mm | 940mm | 1,200mm |

| 縦 | 275mm | 400mm | 410mm | 550mm |

| 厚さ | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm |

Razer Gigantus V2は、Razerが展開するオーソドックスな布製ゲーミングマウスパッドだ。コストパフォーマンスに優れ、SteelSeries QcKと双璧を担う定番モデルである。くせのない滑りはスムーズな操作を可能にする。一方で、最近の布製マウスパッドに対して、大きなアドバンテージを得られるほどの強みを持っていない。良くも悪くもオーソドックスという印象だ。

ハイセンシ・ローセンシ問わずオールラウンドに対応できる無難なマウスパッドで、迷ったらRazer Gigantus V2を選んでおけば間違いない。そう言えるくらいには定番中の定番だ。性能・価格・人気の観点からSteelSeries QcKシリーズが対抗になる。大きな違いはないので、好みのメーカーから選ぶくらいの気持ちでいいかもしれない。

サイズ展開はM・L・XXL・3XLの4種類だ。一般的なゲーミングマウスより厚みもあり扱いやすい。キーボードの隣にマウスパッドを置く、マウスパッドの上にキーボードを置く、どちらのスタイルにも対応できるサイズが用意されている。このサイズの幅広さはRazerが始まりだったようにも思う。ゲーマーに寄り添う姿勢は昔から変わらないのもポイントが高い。

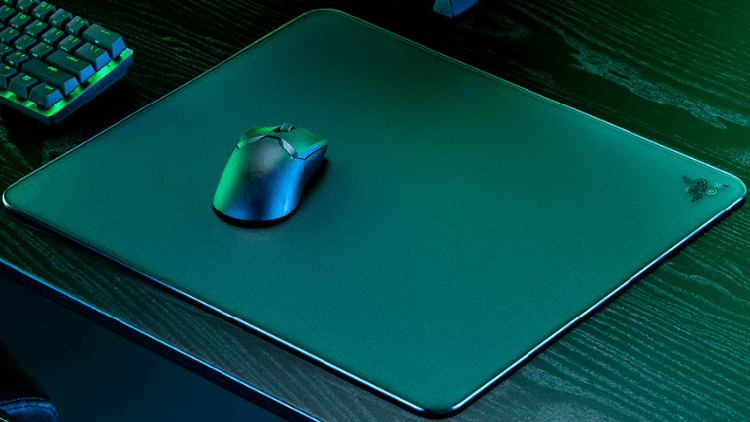

RAZER ATLAS

画像引用元:https://www.razer.com/

画像引用元:https://www.razer.com/

| L | |

|---|---|

| 横 | 450mm |

| 縦 | 400mm |

| 厚さ | 3mm |

RAZER ATLASは強化ガラス製のゲーミングマウスパッドだ。サイズは一般的なLサイズのものが用意されている。合う方には合うという印象のマウスパッドで、価格は17,000円と非常に高価だ。布製のRazer Gigantus V2が約2,500円であるため、およそ7枚分に相当する。

布製マウスパッドは短くて2ヶ月に1度交換であることを考えれば、実に布製マウスパッド1年分以上だ。このコストに見合うかどうかが判断を分ける。布製より明らかによいとは言えないことから、これ以外考えられないと運命的な出会いを感じられる方のみにおすすめだ。布製より少しよい程度の感想なら、布製を使う方が無難と言える。

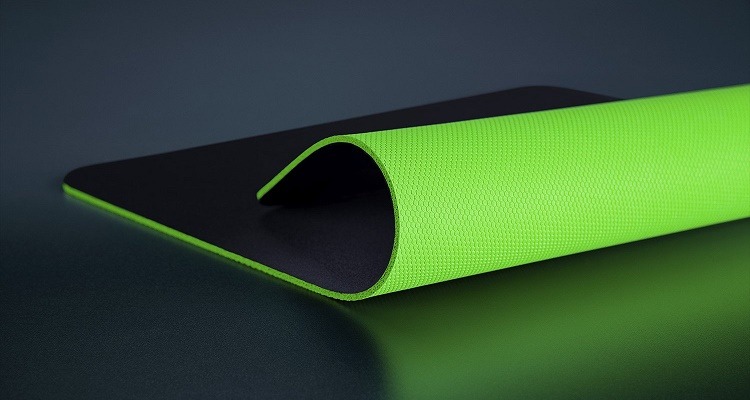

RAZER STRIDER

画像引用元:https://www.razer.com/

画像引用元:https://www.razer.com/

| 種別 | L | XXL |

|---|---|---|

| 横 | 450mm | 940mm |

| 縦 | 400mm | 410mm |

| 厚さ | 3mm | 4mm |

RAZER STRIDERは、布とプラスチックのよいとこ取りのようなゲーミングマウスパッドだ。布製のマウスパッドの表面をプラスチックにしたようなもので、布製の柔軟さとプラスチック製の手入れの簡単さを併せ持っている。もちろん、滑りに関してもプラスチックのようによく、布製のように止めも優れている。まさにゲーマーが求めるハイブリッドゲーミングマウスパッドといった存在だ。

一方で、デメリットもそれなりにある。布製にしては少し高めの約6,000円という価格、表面の硬さからソールにダメージが入る構造などだ。メリットに目を向ければ理想的である反面、デメリットを見ると悪いところも併せ持った中途半端さが見られる。今となってはプラスチック製のマウスパッド自体が使用されていないことから、多くの方に適さないマウスパッドである。

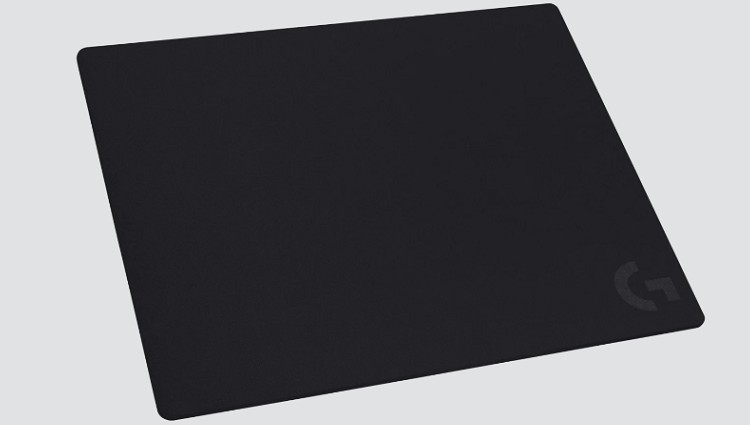

Logicool Gシリーズ

画像引用元:https://gaming.logicool.co.jp/

画像引用元:https://gaming.logicool.co.jp/

| 種別 | G240 | G740 | G840 |

|---|---|---|---|

| 横 | 340mm | 460mm | 900mm |

| 縦 | 280mm | 400mm | 400mm |

| 厚さ | 1mm | 5mm | 3mm |

Logicool Gシリーズは、サイズ毎に厚さが異なるという特徴がある。他のゲーミングマウスパッドと違い、厳密に言えばサイズ毎に単独の製品が用意されている。MサイズはG240、LサイズはG740、XLサイズはG840といった具合だ。このため、サイズと厚さを別個に選ぶというようなことはできず、選択の幅はあまり広くないように感じる。

Logicoolのゲーミングマウスはかなり高い評価を得ており、ブランドを揃えるということで選ばれている印象がある。マウスパッド自体はそれほど突出した品質があるようには感じない。Logicool Gシリーズは、Logicool製のゲーミングマウスを使用する方にはおすすめだが、そうでなければ率先して選ぶメリットはない。

強いて言うなら、MサイズであるG240の厚みは1mmと薄めになっている。厚みは操作性に影響する。1mmだと机の硬さを直に感じられるため、好みが大きく分かれる。また、マウスを持ち上げて置くのを繰り返すゲーム操作では、机にマウスを置く音がしてしまう。それほど問題ないように思うかもしれないが、ボイスチャットをしていると確実にマイクが拾う音量だ。デメリットはありつつも、硬い方が操作しやすいゲーマーも一定数いる。筆者も薄い方が操作しやすいと考えるゲーマーの一人だ。

一時は厚みこそ正義と言わんばかりに5mm以上のマウスパッドばかり登場してきた。その流れに逆行する形で、あえて薄いマウスパッドを展開するメーカーも増えてきている。そういった意味では、選択の幅を限定しないのかもしれない。また、一番小さいサイズのみ薄いことから、ハイセンシのゲーマーを想定しているのかもしれない。サイズで厚みを変えるのは、意外とよく考えられていると捉えられる部分だ。

Logicool POWERPLAY

画像引用元:https://gaming.logicool.co.jp/

画像引用元:https://gaming.logicool.co.jp/

Logicool POWERPLAYは、LogicoolのPRO X・G903・PRO・G502・G703に対応したワイヤレス充電のできるゲーミングマウスパッドだ。USB接続したマウスパッドの上にマウスがあれば、操作中もそうでない時も充電できる。つまり、バッテリー残量を一切気にせず操作できるということだ。これは、ワイヤレスマウスの弱点を克服した究極のマウスパッドと言える。

RAZERがMAMBA対応のワイヤレス給電対応ゲーミングマウスパッドを展開していた。それと同様のタイプで、幅広いマウスに対応したモデルだ。前述したように、Logicool製のゲーミングマウスはとても人気がある。その人気モデルに対応しているのだから、かなり注目度が高い。

そんなLogicool POWERPLAYにも弱点はある。まずなんと言っても価格が高い。20,000円程度のゲーミングマウスパッドは他にないだろう。また、サイズも一般的なMサイズよりも少し大きい程度のもので、ローセンシゲーマーにとっては十分とは言えないサイズ感だ。

Logicool POWERPLAYは、充電シートの上にマウスパッドを設置するタイプである。そのため、充電シート自体は滑り止めでしっかり固定されていても、その上に敷くマウスパッドがあまり固定されないように思う。使用していくうちに徐々にずれていく感覚だ。激しいマウス操作にはあまり適していないように感じる。

付属の布製マウスパッドはそういった問題は少ない。しかし、消耗で買い替えをしようにも、同じマウスパッドは販売されていない。前述のG240を代替で使用することになる。サイズを見てもわかるように、一回りサイズが小さいことで操作性が落ちる。

総合的に見ると発想は素晴らしく、使用感も満足度も高い一方で気になる事象も目立つ。もう少しなんとかならなかったのかという感想もが正直なところだ。普段使いというよりも、置くだけ充電として購入する方が納得できそうだ。せめて、Logicool POWERPLAYに対応したマウスパッドを販売しておいてほしかった。

ARTISAN FXシリーズ

画像引用元:https://www.artisan-jp.com/

画像引用元:https://www.artisan-jp.com/

| NINJA FX ヒエン | NINJA FX ゼロ | NINJA FX ライデン | NINJA FX 99式 | |

|---|---|---|---|---|

| サイズ | [S] [M] [L] [XL] [XXL] | [S] [M] [L] [XL] [XXL] | [M] [L] [XL] [XXL] | [L] [XL] [XXL] |

| 硬さ | XSOFT(止め) / SOFT (バランス)/ MID(滑り) | |||

| 横×縦 | [S 240mm x 210mm] [M 310mm x 240mm] [L 420mm x 330mm] [XL 490mm x 420mm] [XXL 500mm x 490mm] | |||

| 厚さ | 0.4mm(MIDは3mm) | |||

| スピード | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |

| 止めやすさ | ◯ | ◯ | △ | ◎ |

| 移動安定性 | ◯ | ◎ | ◎ | △ |

ARTISANはゲーミングマウスパッドを製造・販売する国産メーカーだ。ヒエン・ゼロ・ライデン・99式のように、旧日本軍の艦載機・陸上機の名を冠し、日本国産を表している。様々な種類はあるものの、サイズ・厚さはほぼ統一されており、見た目にも違いが少ないので区別しにくい。選びにくいという点がマイナス要素だ。

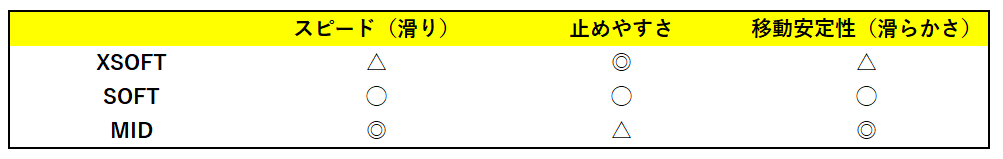

ARTISAN製品は、中間層のスポンジの硬さを3種類から選択できる。それぞれに特徴があることから、マウスパッドの特性に合わせて選択してみるのも面白い。参考部分で中間層のスポンジの特性、マウスパッドの特性を表にしている。この組み合わせで、同じマウスパッドでも違った特性を生み出せる。

たとえばNINJA FX ライデンは、滑りと滑らかさに優れ、止めやすさに落ちるマウスパッドだ。中間層スポンジの選択で強みを伸ばしたり、弱みを補ったりできる。MIDを採用すれば滑りと滑らかさを強化でき、XSOFTを採用すれば止めやすさを伸ばすことができる。中間層スポンジを選択できるというカスタマイズ要素で、ゲーミングマウスパッドとしては一線を画している。

一方で、選択肢の幅が広がり過ぎて選びにくいという声もある。本当に自分に適したマウスパッドなのか、その判断がつきにくい。その点では初心者や初めてのゲーミングマウスパッドにはおすすめしにくい。面白い試みで、ゲーミングマウスパッドの可能性を示している。もう少し選びやすくできればもっと違う評価になっていただろう。

BENQ ZOWIE G-SRシリーズ

画像引用元:https://zowie.benq.com/

画像引用元:https://zowie.benq.com/

| ZOWIE G-SR III(L) / H-SR(XL) | ZOWIE G-SR-SE(L) / H-SR-SE(XL) | ZOWIE G-TR(L)/ ZOWIE H-TR(XL) | |

|---|---|---|---|

| 横 | L 470mm XL 500mm |

||

| 縦 | L 390mm XL 500mm |

||

| 厚さ | 3.5mm | ||

BENQのゲーミングブランドZOWIEからは3つの布製マウスパッドをピックアップした。3つのマウスパッドともにLサイズとXLサイズから選択できる。ZOWIEのマウスパッドサイズは、他のメーカーと少し異なるので注意したい。Lサイズは横幅が少し大きく縦幅が短い。XLサイズは縦幅が少し短く横幅も短めの正方形である。以前はSサイズとLサイズからの選択だったことを考えると、よりニーズのある方へ特化した形と言えそうだ。

ZOWIE G-SR IIIは滑りを重視しつつ、止めやすさも追求したバランス型のマウスパッドだ。ややスピード寄りで、BENQ ZOWIE G-SRシリーズで最も人気のモデルとなっている。ステッチ加工も施されており、耐久性も高めなのは嬉しい。マウスパッドとしてあまり知名度は高くないものの、その品質の高さは大手メーカーと同等である。

ZOWIE G-SR-SEはコントロールを重視したモデルで、滑らかな滑りと止めやすさが特徴のコントロールタイプだ。どちらかと言えばハイセンシユーザーにおすすめとなっている。ステッチ加工はなく、カラープリントを施している。耐久性よりもデザイン性を重視しているタイプだ。

ZOWIE G-TRはステッチ加工が施された耐久性・コントロール型のマウスパッドだ。ZOWIE G-SR IIIよりもコントロール寄りでタイプは別物なので注意してほしい。止めが利きやすいコントロール型にしては珍しい滑らかさで操作性の向上が期待できそうだ。全体的にZOWIEのゲーミングマウスパッドは特徴と言えるものはなく、無難に留められている印象を受ける。これはゲーミングマウスにも言えることで、メーカーとしてのカラーは質実剛健といったところだろうか。