ボイスチャットで必須のデバイスであるマイクについて解説していく。質の悪いマイクを使うとフレンドとのコミュニケーションが阻害されてしまう。今後のマナーとしてぜひ高品質なマイクを導入して欲しい。配信にも最適だ。おすすめのモデルは、「価格帯別おすすめマイクを紹介【2025年】」でまとめているので参考にして欲しい。

フレンドのことを考えてマイクを選ぼう

ボイスチャットが当たり前になってきている昨今のPCゲームでは、マイクの性能にも気を遣うのはマナーの一つといえるかもしれない。あなたのマイクの性能は相手にしかわからないものだ。そのため、マイクのトラブルは往々にして自分だけの問題ではなくなる。相手に不快だと思われてしまうと積極的にゲームに誘われなくなる可能性だってある。実際にボイスチャットを使用してゲームをプレイした方なら、環境音が聞こえる弊害というのもわかるはずだ。

気が散るならぐらいならまだマシだが、ゲーム内の音と勘違いして反応してしまうこともある。筆者もPUBGをプレイしている時に問題が起きたことがある。味方のボイスチャットの環境音を手榴弾のピンを抜く音と勘違いして飛び出したり、逆にピンを抜く音を環境音だと思って動かなかったりして不利益を被った。

環境音を拾いづらくなるように感度を下げるゲーマーもいるだろう。これはこれで問題が起こり得る。言葉の最初と最後が途切れて言っていることがわからないというものでこれも経験している方も多いはずだ。ブツブツ途切れる声は感度を下げているから起こることだ。声を拾うギリギリの感度に設定することで環境音を伝えない配慮である。ただし、言葉が途切れ途切れになると、話が伝わりづらくなり、報告もまともに伝えられない弊害がある。

マイク選びは意外と難しい。ゲームのボイスチャット専用、配信専用といった特化型マイクというものがないからだ。ボイスチャットにも配信にも使えるというマルチ用途に対応している製品が基本だ。そういった製品の中から、自分の環境や用途に合うものを探すのは難易度が高い。ヘッドホンやヘッドセットとはまた違った難しさがあるマイクは、ときに軽視されてしまうデバイスである。

軽視される要因として、自分の環境に影響を与えにくいからだ。マイクは自分が発信する声を聞く人にしか影響せず、マイクを使用する本人には良し悪しがわからない。マイクの特性ではなく、使用できるというだけで安価なマイクを選択する方も少なくない。このページを読めば問題は解決されるはずだ。今後のマナーとしてぜひあなたの環境にあったマイクを選んで欲しい。

PC向けマイクの種類

まずはマイクの種類を見ていこう。ボイスチャットや配信がメインならダイナミックマイクかコンデンサーマイクを選ぶとよい。

ダイナミックマイク

画像引用元:https://www.sennheiser.com/

画像引用元:https://www.sennheiser.com/

ボイスチャットや配信など声を発信するのに適したマイクだ。一般的なダイナミックマイクはカラオケなどにあるタイプとなる。PCではコンデンサーマイク型のダイナミックマイクが多い。少し前はカラオケにある歌唱用型のマイクを固定して自分に向けるというのが一般的だった。

コンデンサーマイク

画像引用元:https://row.hyperx.com/

画像引用元:https://row.hyperx.com/

感度が高く、音声を綺麗に伝えられるという特徴がある。一方で、全方向から音声を拾う構造のため、環境音やトークバックが発生しやすい。配信や歌唱には適しているが、キーボードやマウス操作の伴うボイスチャットには適していない。少し前は、ヘッドセットに搭載されているマイクを含めてコンデンサーマイクと呼ばれていた。現在はコンデンサーマイクとしての形を確立している。

ピンマイク

画像引用元:https://direct.sanwa.co.jp/

画像引用元:https://direct.sanwa.co.jp/

小型のコンデンサーマイクのようなもので、ほとんどのピンマイクは小型で安価である。手軽に使用できるが、音声は広く拾ってしまいやすい。キーボード操作を伴わないWeb会議などの会話に適している。ゲームプレイでは声よりも環境音を綺麗に拾いがちで、音が特徴的な青軸採用のキーボードとの相性は悪い。

ヘッドセット

画像引用元:https://jp.steelseries.com/

画像引用元:https://jp.steelseries.com/

今も主流のひとつだが、ボイスチャットを用いての対人ゲームではあまり使われにくくなっている。数年前からプロゲーマーもヘッドセットから音を聞き、マイクは別途用意していた。音を受け取るイヤホンと音を発信するマイクが一体となっていることから、イヤホン部分の音がマイクに乗るトークバックが起こりやすい。マイクが単一指向性であればトークバックは起こりにくい。選択する際は指向性が重要になってくる。

PC向けマイクの指向性

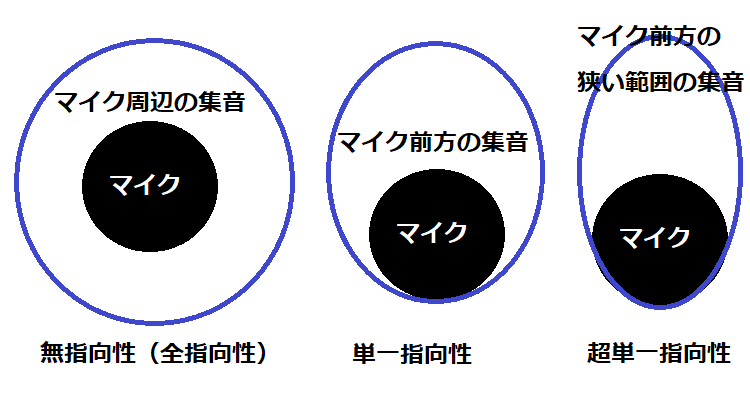

無指向性

全方向の音をしっかり拾える。ボイスチャットや配信では環境音が乗りやすいので避けられる傾向にある。歌唱用としては人気であるため、歌唱配信では無指向性と単一指向性を切り替えるタイプのマイクが人気だ。無指向性は単一指向性に比べて音質がとてもクリアだ。こもった音にならないことから、配信では好んで使用する方もいる。全方向からの音をしっかり拾えるという特性から、複数人で集まって集音する場合にも適している。

単一指向性

特定の方向からの音を拾いやすいタイプとなる。10年前は無指向性の方が高音質で人気があった。単一指向性の音質も大きく向上した現在では人気が逆転している。ボイスチャットや配信では単一指向性が最も選ばれている。無指向性に比べて少しこもったように聞こえるが、それも軽減されてきているように感じる。ボイスチャットを中心に考えるなら単一指向性がベストだ。

超単一指向性(スーパーカーディオイド)

単一指向性よりも音を拾う範囲を狭めたタイプだ。ダイナミックマイクで見かけるタイプで、比較的高価な印象がある。単一指向性に比べて音質にムラがあるように感じる。これは超単一指向性の問題というよりも、マイクの音質にかかわる部分だ。つまり、よい超単一指向性は音質がクリアで、あまりよくない超単一指向性は単一指向性よりも音質が下がる。当たり前に聞こえるかもしれないが、意外と気付きやすい要素だ。特定方向以外からは集音しにくいので、マイクの方向や自分の位置に気をつけなければならない。声を発する専門的な作業や仕事を行うのに適している。

PC向けマイクの固定方式

スタンド

画像引用元:https://assets3.razerzone.com/

画像引用元:https://assets3.razerzone.com/

マイクを立てるタイプの固定方式だ。アーティストがライブで設置するようなマイクスタンドではなく、卓上に設置する小型のスタンドを指している。スタンド型はどうしてもキーボードの周辺に設置することになりやすく、高さも確保しにくいことでキーボードのキータッチ音が乗ってしまう。ゲームパッド(コントローラー)でのゲームプレイには適しているが、マウスとキーボードの操作が必要なゲームは不向きだ。設置場所に困らず、すぐに移動もできる手軽さは魅力である。

マイクアーム

画像引用元:https://www.audio-technica.co.jp/

画像引用元:https://www.audio-technica.co.jp/

ダイナミックマイクやコンデンサーマイクをアームで吊るタイプの固定方式だ。レコーディングに使用されるような形で、卓上に設置しないことから振動などの環境音を拾わないのが特徴だ。構造的に声を一番近くで拾うため、他の音を拾いにくい。このため、マイクアームを採用するゲーマーが昨今増えている印象がある。

ダイナミックマイクを顔の横や前に吊るし、モニターを遮らないように設置するとマイクが邪魔になることはない。アーム自体が独立した動きをするので片付けるのも簡単だ。ただし、スタンドはマイクに付属していることが多く価格も安い。対してマイクアームはそれだけで10,000円を超えるものもあり、コストがかかるというデメリットがある。

環境音を拾わないためにできること

マイクの位置を確認する

今はDiscordを使用するゲーマーが多く、誰が喋っているのか、誰のマイクが反応しているのかを確認しやすくなった。視覚的に確認できる状況が身近になった今、改めてマイクの質や環境を見直す機会ではないかと思う。ゲームをプレイしていて、ボイスチャットをしている相手から環境音を指摘されたことがある方はぜひとも行いたい。

筆者はどちらかというと指摘していた側だった。ただ、相手が気を遣って指摘していなかっただけかもしれない。こればっかりは相手の立場になってみないとわからない。一度だけ無指向性のマイクを使用したときは、あまりにもマイクが反応してしまうのでプッシュ・トゥ・トークで対応していた。マイクが単一指向性の場合は正面からの音を拾いやすい。正面を口の近くに置き、キーボードやマウスから離す。これが声だけを綺麗に届ける最良の方法だ。

マイクの置き場所が変わるだけで拾う音は大きく変わってくる。また、使用するマイクを集音部が正面以外封じられているダイナミックマイクにすれば、単一指向性と合わさって声以外を拾いにくくなる。高価なマイクからではなく、ボイスチャットツールの設定とマイクの置き場所を変えるだけでも劇的に変化するだろう。ヘッドセットやピンマイクは口に近い位置を意識して設計されている。

これがスタンドタイプになると途端に口元から離れた場所に設置することになる。マイクを口に向ければよいというわけではない。マイクと口の位置と距離が重要だ。ただし、イヤホンやヘッドホンとの距離が近いと、聞こえてくる音をマイクが拾うトークバックを引き起こしやすくなるので注意したい。Discordに限らず、ボイスチャットツールなどではマイクテストができるのでチェックしておきたい。

静かにする

これが最も重要なことだ。いかに単一指向性のマイクといえども、室内が騒がしければ音を拾ってしまうものだ。海外サーバーでプレイしていると、爆音の音楽を流しながら喋るプレイヤーも多い。音楽しか聞こえてこず、何を喋っているのかわからない。そもそも音楽を聞かせたいだけなのではないかと思うほどだ。自分の理想が自分の声だけを届けるというのであれば、室内は静かにしておくべきだ。小さなBGMを流すくらいなら問題はない。

稀にいるのは、PCから出る音をスピーカーで聞いているプレイヤーだ。誰かが喋った声やゲーム音がスピーカーから出てマイクが拾う。こういったダイナミックなトークバックは、ボイスチャットに慣れていないプレイヤーによくある。マイクを通して声のやり取りをする。これを身近なものに置き換えると電話である。うるさい場所で通話を行うと、相手は何度も繰り返し確認してくるだろう。

ある程度時間に融通の利く通話であれば問題ないが、ゲームでの報告のように緊急性の高いものは致命的な結果を生むことになる。まずは静かな環境を用意する。その上でマイクの特性から自分に合ったものを選ぶ。これが環境音を拾わないために行う最善の道だ。

使用するツールを設定する

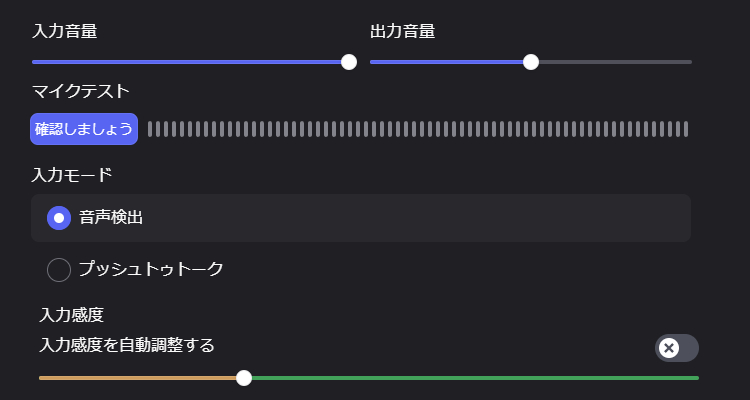

使用するボイスチャットなどのツールはどういったものか。DiscordやTeam Speak 3のような音声検出タイプなのか、Skypeや電話のような常時マイクオンタイプなのか。これによって設定でカバーできる範囲は異なる。音声検出タイプが一般的なボイスチャットツールであるため、そちらの設定を前提にする。Discordを例にすると、[ユーザー設定]→[音声・ビデオ]からマイクテストを行う。

マイクテストを行い、キーボードでタイピング、マウスでクリックや操作を行う。このとき、どの程度の音を発しているか確認する。次に声を張らずに普通に話してみる。声の音量がタイピング音や操作音よりも明らかに大きければ、声を拾いやすい入力感度に合わせる。声よりも操作音が大きければ、マイクの位置を変えるなどの対策を行う。設定で入力感度を調整しつつ、マイクを含めたデバイスの位置を見直すことで環境音は拾いにくくなるだろう。

それがどうしてもできない場合、プッシュ・トゥ・トークを使用するのもひとつだ。プッシュ・トゥ・トークは特定のキーを押している間だけマイクがオンになる機能だ。あまりにも環境音が大きいときに使用したい。比較的押しやすいボタンやキーに設定すれば、ゲームをプレイしながらでも問題なく使用できるはずだ。また、マイクは基本的にオフとなっているので、室内に誰かいる状況でも使いやすい。

聞かれたくない音や声に反応することもないので、音声検出タイプのボイスチャットツールが苦手な方にも安心な機能だ。使用するツールで設定を行い、対策を取ることでボイスチャットでのトラブルは軽減していく。自分の声が相手に伝わりにくいと感じたら、一度設定やマイクを見直すことをおすすめする。今や対人要素のないゲームでもボイスチャットを使用することが増えている。不要なトラブルを防ぐためにも、プレイ環境も見直す機会にしてほしい。

ノイズキャンセリング機能をOFFにする

イヤホンのノイズキャンセリングは身近なものだと思う。実はマイクにもノイズキャンセリングを実現するツール・ソフトが存在している。これを使用すれば環境音を薄めて声だけを発信することができる。しかし、ソフトやツールの費用が高価であること、逆に電子音とホワイトノイズのようなものが乗りやすくなる。動画化する際などには便利でも、リアルタイムの会話では不自然な音声になることもある。

環境音に対して神経質になるとキリがない。どこまで行っても、どうしたって環境音は入るものだ。今できることをやっておけば、多少の環境音は仕方がないで済む。ノイズキャンセリング機能を使用するくらいなら、マイクや環境を変えた方が手っ取り早いはずだ。

価格帯別おすすめマイクを紹介【2025年】

マイクは種類が豊富で選び方が難しい。ここではゲーマーならこれといったものを3つの価格帯からピックアップする。実用性を何より重視しているが、これを選んでおけば間違いないというものだ。汎用性は高いのでゲームでも配信でも使えるモデルだ。あくまでもゲームでのボイスチャットをメインの用途に考えているので理解しておいてもらいたい。

Logicool G Yeti Orb

画像引用元:https://gaming.logicool.co.jp/

画像引用元:https://gaming.logicool.co.jp/

- 価格:7,900円

- タイプ:コンデンサーマイク

- 指向性:単一指向性

- 接続:USB

- 固定方式:スタンド付属

マイクもゲーミングデバイスとして捉えるなら、まずはLogicool G Yeti Orbが候補に入る。控えめな価格で性能も十分なものだ。ただ、ゲーミングとされているだけあって、デザイン性が重視されているようにも見える。必要な機能は最低限にとどまっており、マイクアームの接続も工夫が必要だ。

価格以上のパフォーマンスは発揮できるマイクだが人を選ぶタイプだ。Logicool製品を使用するゲーマーは多いため、ブランド統一したい方におすすめだ。Logicoolのデバイスを管理するLOGICOOL G HUBに対応しているため、ソフトウェアの扱いやすさはピカイチだ。

JBL QUANTUM STREAM

画像引用元:https://jp.jbl.com/

画像引用元:https://jp.jbl.com/

- 価格:10,000円

- タイプ:コンデンサーマイク

- 指向性:単一指向性/無指向性

- 接続:USB

- 固定方式:スタンド付属、マイクアーム対応

価格的にも選びやすいオールラウンドなコンデンサーマイクだ。単一指向性と無指向性をスイッチひとつで切り替えられるため、配信とゲームにも瞬時に対応できる。PS5やSwitchなどのコンシューマーゲーム機にも使用できる。用途の幅も広く、本格的なマイクのエントリークラスという位置付けだろうか。ワンタッチミュートもあり、機能面も申し分ない。

単一指向性では背面からの集音が少なく、激しいキーボード操作の音もある程度カットできている。ただし、マイク自体には反応しているため、マイクアームで吊り下げての使用をおすすめする。予算を抑えつつ、幅広い用途に対応できるのでゲーマーにもストリーマーにも選ばれるマイクだ。

SHURE MV7+

画像引用元:https://www.shure.com/

画像引用元:https://www.shure.com/

- 価格:38,000円

- タイプ:ダイナミックマイク

- 指向性:単一指向性

- 接続:USB

- 固定方式:スタンド付属、マイクアーム対応

本格的な環境を求めるならSHURE MV7+がおすすめだ。価格はかなり高めに感じるかもしれないが、音質と集音と静音性に優れた高機能なマイクだ。環境音をカットしつつ、クリアな音声を届けられる。実況や配信に適しており、ゲーム向けとしては豪華過ぎる気もする。ただ、マイクの性能自体は間違いないので、よりクリアな音声を届けたいというゲーマーの要望にも応えられる。比較的高価なマイクなので誰にでもおすすめできるわけではない。何よりも品質を重視する方に適したマイクだ。