画像引用元:https://www.pcgamer.com/

画像引用元:https://www.pcgamer.com/

当ページでは、PC向けのおすすめFPSランキングを紹介している。FPSで人気のタイトルを知りたいという方やプレイ人口の多いタイトルを知りたい方はぜひチェックして欲しい。基本的には知名度の高いタイトルが並ぶが、もしかしたらあなたが認知していない思わぬ発見があるかもしれない。

最新のFPS人口を徹底調査【2026年】

| タイトル | アカウント数/プレイヤー数 | 同時アクセス数 | リリース日 |

|---|---|---|---|

| PUBG | 150,700,000人 (4Gamer, 2023) |

1日750,000人 (Steam, 2026) |

2017年3月23日 |

| Fortnite | 500,000,000人 (PR TIMES, 2024) |

月間30,000,000人 (Fortnilte.GG, 2025) |

2017年7月25日 |

| Apex Legends | 100,000,000人 (電撃オンライン, 2021) |

月間18,000,000人 (Epic Games, 2024) |

2019年2月4日 |

| Overwatch 2 | 100,000,000人 (Blizzard Entertainment, 2024) |

1日26,000人 (Steam, 2026) |

2016年3月24日 |

| Counter Strike 2(旧CS:GO) | 調査中 | 1日1,500,000人 (Steam, 2026) |

2023年9月27日 |

| Escape from Tarkov | 調査中 | 200,000人 (Game*Spark, 2020) |

2017年7月27日 |

| VALORANT | 調査中 | 月間18,000,000人 (ACTIVE PLAYER.io, 2025) |

2020年6月2日 |

| Rainbow Six Siege | 85,000,000人 (Game*Spark, 2020) |

200,000人 (Game*Spark, 2024) |

2015年12月01日 |

| Delta Force (デルタフォース) | 調査中 | 1日130,000人 (Steam, 2026) |

2024年12月5日 |

出典一覧

「PUBG: BATTLEGROUNDS」6年間の軌跡を公開。累積登録アカウント数は1億5073万を突破し,総プレイ時間は163億時間超え(4Gamer, 2023)

『エーペックス レジェンズ』プレイ人口1億人突破記念PVでオリンパスの新エリアと謎の人影が!?(電撃オンライン, 2021)

『Escape from Tarkov』新パッチ配信後に同時接続プレイヤーが20万人突破、3,000人の不正ユーザーをBAN(Game*Spark, 2020)

『レインボーシックス シージ』Steam版同時接続プレイヤーが過去最高に!魅力復活の新シーズンや激安セールで新旧プレイヤーみなニッコリ(Game*Spark, 2024)

Steam全体の売上トップおよび最もプレイされているゲーム(Steam, 2026)

Valorant Live Player Count & Statistics(ACTIVE PLAYER.io, 2025)

【Fortniteメタバース】Cre8tFunスタジオのマップ訪問者数が 500万人 を突破!(PR TIMES, 2024)

Fortnite Player Count(Fortnilte.GG, 2025)

『エーペックスレジェンズ』:『Titanfall』の続編からバトルロイヤルの傑作へ(Epic Games, 2024)

Relive Your Overwatch Glory!(Blizzard Entertainment, 2024)

PC向けおすすめFPSランキング【2026年】

フォートナイト(フォトナ)

フォートナイトのメインモードはTPSだが、一人称視点のモードが追加された。これにより、部分的にだがFPSと呼べるようになった。直近1ヶ月の月間プレイヤー数は4000万人程度である。しかし、2024年11月は1日で1400万人がアクセスするなど、時期によっては圧倒的なプレイヤー数を誇っている。

ただ、この数字はPCだけではなく、家庭用ゲーム機からのアクセスも含まれている。他のゲームは基本的にPCのみの集計となっているので少し不公平かもしれない。それでも、アカウント数が5億を超えているため、人気は間違いなくトップクラスだ。

人気の秘訣は遊びやすさにあると考えている。コミカルなキャラクターと幅広いゲームルールが特徴だ。フォートナイトと言えばバトロワという印象が強いものの、実際には膨大な数のモードをプレイできる。公式やユーザーが作成したミニゲームのようなもので、子どもから大人まで、どの年齢層でも楽しく遊べるのがFORTNITEだ。5億アカウントを達成するには、戦い競うだけのゲームではむずかしい。

プレイする年齢層の広さ、人気から見てMinecraftに近いようにも感じる。パソコンにとどまらず、Nintendo SwitchやPlayStationシリーズでもプレイできるのも影響していそうだ。ゴア表現やグロテスクな表現が含まれていないのも低年齢層に支持される点だろう。

最も人気のモードであるバトルロイヤルでは、建築という独自の要素がある。単に撃ち合い生き残り、勝敗を決するだけではない。建築により他のゲームでは実現できない立ち回りや戦闘を楽しめる。一方で、この建築要素が難易度を高めていることもあり、最近は建築なしのゼロビルドモードもよく遊ばれている。

このように、ルール自体を柔軟に変更して新しいモードを生み出せるのは強みだ。同ジャンルにはPUBGやApex Legendsといったゲームがある。それらのゲームは多少の変更はあってもベースは固定されている。FORTNITEはバトルロイヤルから始まったゲームではない。バトルロイヤルが人気になったことで新たにモードを用意して爆発的な人気を生んだに過ぎない。

ひとつのルールやモードに縛られない自由度の高さが今のFORTNITEを支えている。シミューレーションゲームのようなモードもあれば、育成と戦闘を行うモードもある。FORTNITEを遊び尽くすのは不可能に思えるほどだ。そして、モードは今もなお日々追加されている。FORTNITEというひとつのゲームが多くのジャンルをカバーした膨大なボリュームを持っている。一度プレイしてみれば、人気の理由はすぐにわかるはずだ。

VALORANT(バロ、VALO)

VALORANTは、プレイヤーの多さ・チート対策への積極性・ゲームバランスのよさと調整力が高い水準で維持されていて評価せざるを得ない。現在のFPSを語る上で、VALORANTを外すことはできないだろう。世界的に見ても最も勢いのあるFPSだ。同時接続は推定で月間2400万人を超えている。一時はCounter Strikeを超える勢いがあったものの、少し落ち着き始めている印象を受ける。

しかしながら、FPSというジャンルはCounter Strikeなどリアル系FPSが覇権を取ってきた。VALORANTのようなスポーツ系とも捉えられるFPSがここまで爆発的な人気になることはなかった。リアル系と違い、スポーツ系やカジュアル系と呼ばれるFPSにはプレイヤーキャラクターにクラスやスキルがある。それぞれの役割が明確で試合がスピーディーに進む。それだけに、シンプルに見えて展開を読む力も求められる。

スキルや役割が明確になれば楽しさだけでなく、更に奥深さを得ることになる。同時に複雑な操作やルーティンのようなものも求められ、初心者にとっては難易度が高くなる傾向にあった。そういったネガティブな要素すらもポジティブな要素に変えて、複雑で難しくても遊びやすいFPSの完成形になった。

一時は世界No.1のFPSになるほどの勢いを持ち、圧倒的な注目度と人気を誇っていた。国内でも高い人気を博しており、日本に限れば最も遊ばれているFPSと言えるかもしれない。過去には世界大会で日本代表のプロゲーマーが好成績を収めたことで注目度も高くなった。そのインパクトもあってか、日本ではCounter Strike 2よりも人気があると言える。

VALORANTにしかない場面や展開が多く、見ていても飽きない。ただ、VALORANT自体に慣れていなければ大会の配信を見ても、今がどういう状況なのか少しわかりにくい部分もある。基本無料でプレイできるので、まずはプレイしてみてほしい。これまでになかった新しいFPSの形がそこにある。

Apex Legends(Apex、エペ)

Apex Legendsは、PUBGやフォートナイトなどの競合タイトルと並び、非常に高い人気を誇るバトルロワイアル系のオンラインゲームだ。FPS視点で進むスピーディーな展開と戦闘が特徴となる。3人1組でチームを組み、最後まで生き残れば勝利というものだ。

操作するキャラクターのスキルや特性を活かし、有利な展開に持ち込めるかが鍵となる。Apex Legendsの魅力は、不利な展開であってもそれを覆すことができるところにある。同じジャンルのPUBGは状況を覆しにくく、FORTNITEでは建設が逆転の要素になる。Apex Legendsはスキルやウルトを用いて危機を脱することができる。凄まじく速い展開は緊張感を産み、ゲームへの没入感を高めてくれる。

Apex Legendsをここまでスピーディーなゲームにしたのは、転落ダメージがないことにあるように感じる。この要素一つでApex Legendsは輝いたと言っても過言ではない。高所からの移動、裏を取る立ち回りなどに影響を与える。これが平面的な戦闘ではなく、立体的な戦闘を実現している。もしも転落ダメージがあれば、非常に単調な戦いに終始することになっていただろう。

多くのキャラクターが存在しており、それぞれが個性的なスキルを持っている。攻撃・サポート・索敵に分かれていて、それぞれが強みを活かすことでチームの連携にも繋がっていく。基本的な動作が速いことや、キャラクターによっては視点移動が激しいことで、若干3D酔いしやすいのがマイナス要素だろうか。

世界的にも人気のFPSとして知られており、国内ではVALORANTに次ぐ人気を誇っている。ルール的に初心者でも遊びやすく、課金要素もそれほど多くないので子供から大人まで楽しめる。また、家庭用ゲーム機でも展開されており、パソコンユーザーと家庭用ゲーム機ユーザーがチームを組むこともできる。このクロスプラットフォームで更に人気を伸ばしたように感じる。

Counter-Strike 2(旧:Counter-Strike: Global Offensive、GO、CSGO)

Counter-Strike: Global Offensiveは、2012年に登場して以降世界でトップクラスの人気を誇り、配信視聴では2022年はVALORANTよりも高い数字を残している。(Esports Charts, 2022)一方で、国内での人気は徐々に低迷しているように見える。ゲーム性はともかく、グラフィックやシステム面ではVALORANTなどの後発ゲームに遅れを取っている状況だった。

そして2023年9月に正式にアップデートされ、Counter Strike 2へ名称とともにゲームエンジンをSource 2にリニューアルされた。グラフィックが大きく進化し、視認性が向上したことで遊びやすくなった。もっとも従来のプレイヤーからすると多少の違和感がある程度で、劇的に変化したようには感じないかもしれない。それでも、細かな箇所でグラフィックの向上が見られるはずだ。それに加えてUIも変更され、武器の購入も直感的にわかりやすいものとなった。

この辺りはVALORANTをはじめ、最近のゲームでよく見られる形となっている印象だ。最も大きな変化と言えるのは、12ラウンドハーフにルール変更されたところだろう。VALORANTは13ラウンドハーフであるように、これまでの15ラウンドハーフでは長すぎるという意見もあった。12ラウンドに変更されたことで、よりスピーディーな展開、戦術的な展開が見られる。

具体的にはエコラウンドの重要性が増した。15ラウンドより3ラウンド少なくなったことで、出費を抑えた戦いをどのタイミングで行うかが面白くなりそうだ。プロの大会では凝り固まった展開を崩すきっかけになるかもしれない。ゲームで遊ぶ際は進行が早くなるので、多くのゲームを遊ぶことができる。1試合最大30ラウンド戦うと、1時間以上かかることもある。

これが最大24ラウンドになると1時間を超えることは少なくなるはずだ。1試合の時間が短くなれば、遊びやすくなっていく。今風のゲームシステムに一新したことで、プレイヤーの増加に期待したい。FPSはそのゲーム性から、初心者が参加しにくい部分がある。ラウンドの減少は、その参入障壁の高さを補えるかもしれない。プレイヤーキャラクターに個性はなく、平等な環境の中で優位を築いていくオールドスタイルとも言えCounter Strikeは、ここに来て遊びやすさも視野に入れてきたようだ。

VALORANTの人気が落ち着いたことで、アクティブプレイヤー数で追い抜かれることはなくなった。しかし、国内の人気ではVALORANTに分がある現状だ。とっつきやすいゲームではなくても、遊びやすいシステムを導入することでそういった要素を覆すきっかけになれるだろうか。今回のリニューアル・アップグレードで遊びやすくなったのは間違いない。独自のUI、ゲームルールの変更で初心者にもわかりやすくなったのは大きい。

CSGO時代は、Counter Strikeシリーズをプレイしていなければ馴染みにくい部分があった。VALORANTなどが登場するまでは、プレイ人口的にも選択肢がなく、殿様商売に近い感覚だったように思う。ようやくゲーマーに歩み寄る形となったので、これからの伸びに期待したい。

Escape from Tarkov(タルコフ、EFT)

Escape from Tarkovは、探索・戦闘・脱出からなるFPSだ。ジャンルとしてはサバイバル系のPvPvEだ。AIMや立ち回りが必要なFPSではなく、探索がメインで、敵を倒して物資を奪い脱出する。持ち帰った装備は倉庫に保管し、次の探索時に持っていく。このシステムはローグライクに近いので、ダンジョン探索ゲームと言った方がわかりやすいかもしれない。

有料のパックを購入して遊ぶ有料ゲームで、参入のハードルは少し高めの印象だ。パックは4つあり、約7,300円~約37,000円に設定されている。最安値のパックを選択しても、上位パックに差額だけでアップグレード可能だ。そのため、最初は最安値となる$50のスタンダードを選択しておくといい。もっと楽しみたいと思えば徐々にアップグレードしていくといい。

ただ、2024年1月に最上位のパックだった「Edge of Darkness Limited Edition」が販売終了となった。$150で約22,000円と高価なパックながら、メインゲームに考えるなら検討したい内容のパックだった。その後登場した「The Unheard Edition」は驚異の$250で約37,000円だ。最上位のパックはハマっている方にもおすすめしにくい価格である。

ゲーム内容はよくできており、プレイスタイルは決まっていないので、PvPをメインにするのも、戦闘を避けるのも自由だ。そのため、FPSというジャンルに違和感を覚える方もいることだろう。タルコフは一人称視点を用い、FPSのシステムを持ったローグライク風のゲームだ。様々なジャンルに該当する。一人称視点で銃を武器にして戦闘を行うという点からFPSにカテゴライズしている。

定期的にワイプ(初期化)されてしまうので苦手な人も多い。また、負荷はそれなりに高く、低スペックではそれだけでかなり不利な状況になることからコアなゲーマー向けという見方もできる。ゲーム性を見ると初心者であっても、ゲームに不慣れであっても楽しめる。それなりの性能を持ったゲーミングPCが必要でかつ有料のゲームということもあって始めるハードルが少し高めであることがネックになりそうだ。

2024年7月からPvE ZONEというモードが登場した。これはプレイヤーが自分かフレンドしかいないモードだ。つまり、マップをうろついているPMCとSCAVはすべてNPCということになる。ワイプ(初期化)が行われないので、探索を楽しみやすいのがポイントだ。強力な武器を有したプレイヤーの存在が疎ましく思っていた筆者は、このPvE ZONEの登場を歓迎している。

Rainbow six siege(R6、虹6)

Rainbow six siege(レインボーシックスシージ)はリアル系FPSとしては非常に特徴的な要素を持っている。AIMや立ち回りだけでなく、様々な情報や戦略で動き方が変わってくる。有名なところでは、壁や床を破壊して進むことができるということだ。また、近未来的な装備を使用することで、他のFPSでは味わえない進め方ができる。試合開始前に、地面を走るカメラ付きのドローンを操作し、マップ内の情報を集めるところから始まる。

守備側のチームは壁の強化や窓の補強、バリケードの設置、ドローンなどの妨害を行う罠を設置などやることが多い。これだけで「よーいどん」で始まる対戦形式のFPSと違うことが分かる。始まる前から既に情報戦が始まっている。これらの情報を基に、様々な戦術を立てていくことになる。この戦術面に大きく貢献しているのが総勢60名を超えるキャラクター(オペレーター)だ。

個性的な装備や役割を持ち、味方を強化するものや、強力な罠を設置するものまである。やればやるほど分かってくるゲーム性なだけに、始めたてではなかなか思うように動けない。しかしながら、AIMや立ち回りだけではなく、他の要素があることから初心者でもある程度戦えるようになっている。初心者が熟練者に蹂躙されるところから始まるのは同じでも、対抗手段が用意されていると考えると面白い。

繰り返し戦闘を続けることで、徐々にされると嫌なことが見えてくるはずだ。そうなって初めてオペレーターの特性を活かした動き方や役割を理解できるようになる。負けても続けることで確実な上達に繋がるのがレインボーシックスシージの面白いところだと感じる。

世界的に見るとFPSの中でも少し人気は落ちるが、国内に限って言えばApex Legendsに次ぐTier2というポジションを得ている。大会も行われているので、本格的にそういったものを目指すこともできる。日本人同士で楽しみたいなら最もおすすめできるFPSの一つと言えそうだ。

Delta Force (デルタフォース)

デルタフォースは基本無料で楽しめる大規模FPSだ。ウォーフェアは32人対32人の大規模戦闘がメインとなっている。「バトルフィールド」に近いゲームシステムで、選択するオペレーター(職種)で役割が決まる。それぞれに固有のスキルが用意されており、近距離・長距離など役割を活かしやすい設計だ。フィールドはそこまで広くなく、総勢64人の陣取り合戦としては遊びやすい印象がある。

FPSによくある「何をすればよいかわからない」という状況は少ない。エリアを取るわかりやすいルールであるため、チームで連携しつつ行動を起こすだけだ。本格的なタクティカルFPSと比べて、一人のミスが致命的になりにくい。通常の試合がチュートリアルと兼任しているような感覚でプレイできる。

ランチャー系の武器や乗り物を使用して戦線を維持したり、押し上げたりも可能だ。マップの作り込みがしっかりしているので、有利不利を生み出す地形が用意されている。わいわい楽しむゲームとは言えないが、Call of Dutyシリーズなどのリアル系FPSに慣れ親しんだゲーマーにおすすめだ。

デルタフォースが注目されるのは、もうひとつのゲームモード「オペレーションズ」の存在だ。Escape from Tarkovに似たモードで、広大なマップに潜入し、物資を確保して脱出するルートシューターと呼ばれるPvPvEである。印象としてはグラフィックのきれいなタルコフだ。

ARC Raidersが注目を集めたように、ルートシューターは人気ジャンルとして確立している。FPSとの相性もよいことから、デルタフォースでも採用されたのだろう。バトルフィールドとタルコフをひとつのゲームで楽しめると考えればわかりやすい。どちらも有料のゲームで、タルコフは本格的にプレイしようとすると20,000円を超える価格だ。基本無料のデルタフォースはプレイしやすい。急激なプレイヤー増加はオペレーションズの恩恵と言えそうだ。

ただ、オペレーションズは3人1チームが固定だ。タルコフと違いソロではないので、回収できる物資が少なくなる。広範囲に広がって物資を集めると効率的だが、敵チームと遭遇すると厳しい。ゲームの性質上、ボイスチャットがほぼ必須となるのは人を選ぶかもしれない。

ウォーフェアもオペレーションズも非常によくできている。とても無料で遊べるゲームとは思えない完成度だ。もちろん、不満に思う箇所も少なからずある。そういったマイナス要素を含めても注目されるゲームになった理由がよくわかる。FPSやルートシューターが好きな方は一度プレイしてみてほしい。

Esports Chartsで見る2025年の人気タイトル

2025年は1年を通してCounter Strikeが賞金総額・トーナメントの合計数が多い。とくにトーナメントの合計数に関しては2位のVALORANTに対して2.2倍以上の519で圧倒している。賞金合計でも2位のDota 2より40%近く高い金額で1位だ。世界的に見ればCounter Strikeは最上位のe-sportsタイトルと言えるだろう。

ただ、世界No.1のLeague of Legendsは、賞金・試合数では大きく落ちるが、ピーク視聴者数は比べ物にならないほどダントツだ。2位のCounter Strikeの3.7倍もの数値である。注目度・人気を図る指標として配信視聴者数が大きいため、League of Legendsは文句なくe-sportsでNo.1のタイトルである。

FPSで絞ればVALORANTも負けていない。ピーク視聴者数はCounter Strikeとの差が30万人ほどだ。遠いように見えてフォートナイトと比べるとかなり検討している。もっとも、配信視聴者数はゲームジャンルの影響を受けやすい。注目度・人気の高さに影響しても、直結するわけではない。

VALORANTやCounter StrikeなどのFPSは試合参加人数が両チーム合わせて10人で、カメラの切り替えも頻繁ではない。フォートナイトは試合参加数が100人だ。タクティカルFPSと比べて小規模な戦闘がそこかしこで始まり、視点移動も激しいことから状況を判断するのがむずかしい。

こういった特性からバトルロイヤルというジャンルはかなり不利な環境である。ピーク視聴者数は、過去の配信で最も視聴者が集まった瞬間を切り抜いている。大会の回数が少ないことも多少影響しているものの、視聴しにくいゲームジャンルとしては検討していると言える。視聴者数がゲームそのものの人気につながるわけではなくても、プレイする理由にはなりそうだ。

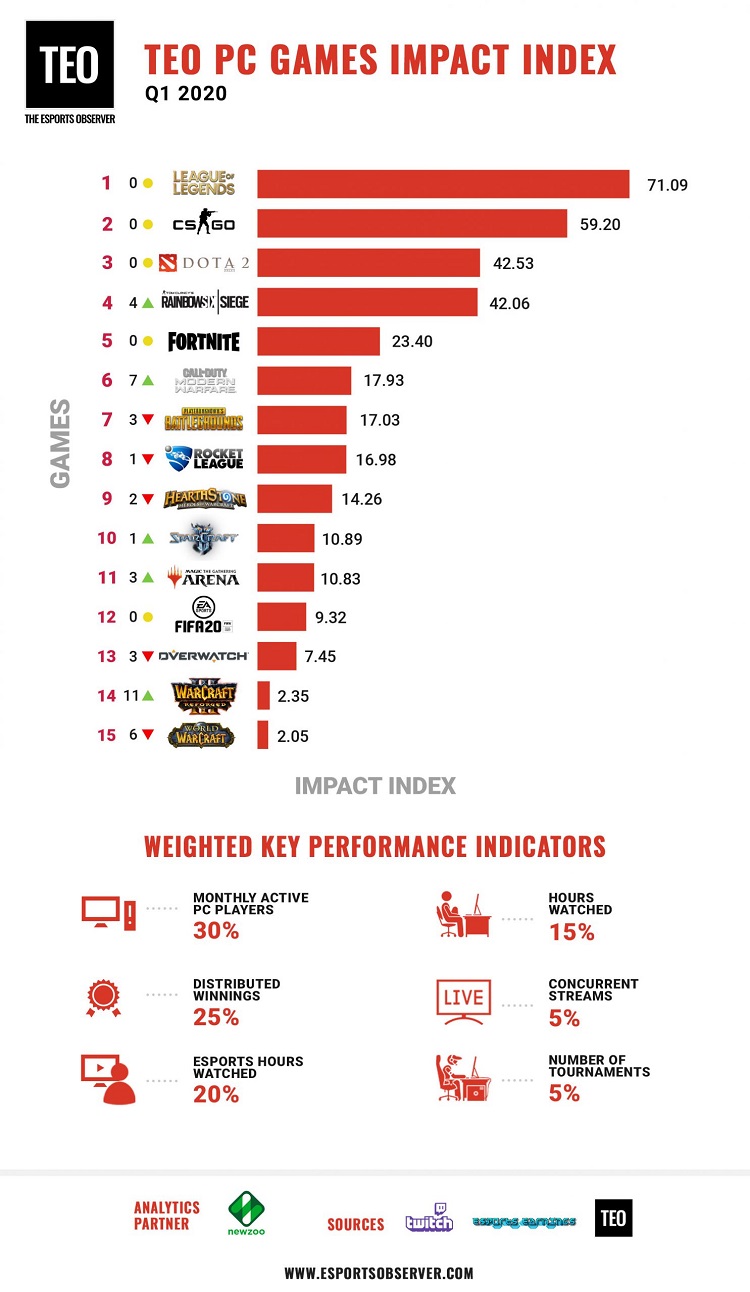

TEO PC GAMES IMPACT INDEX-世界的に注目度の高いタイトル

出典:(The Esports Observer, 2020)

出典:(The Esports Observer, 2020)

The Esports Observerによるランキング

最後におまけとして世界的に注目度の高いFPSタイトルについて紹介する。The Esports Observerによって発表されているランキングが興味深い。このメディアはドイツのベルリンに本社を置くEsports Business Solutionによって運営されている。上記のランキングは、最も影響を与えたPCゲームを紹介している。

このランキングはTEO PC GAMES IMPACT INDEX(TEO PCゲームインパクトインデックス)と言われ複数のキーパフォーマンスインディケーターで総合的に判断されている。インディケーターは、①月間のアクティPCプレイヤー、②閲覧時間、③勝者の分散、④同時ストリーム数、⑤Esportsの閲覧時間、⑥トーナメント数の6つだ。

総合的な影響力を知ることができる

このランキングは大会規模や賞金の高さが全てではないのがよいところだ。例えば、賞金額で言えばFORTNITEが断トツの1位だ。FORTNITEは登場した頃から大会開催が囁かれていた。実際に大会が行われ、その賞金額の高さでも大きな話題を集めた。優勝賞金300万ドルはe-sports史上最高金額である。また、その大会の賞金総額3000万ドルも過去最高金額となっている。ただし、これはやや話題性に振ったようにも思える。事実多くのプロゲーマーがこの大会や賞金に関して批判的なコメントを残している。

賞金に関してはDota2も負けていない。Moba系では2番手に甘んじているDota2は賞金総額ではLoLを上回っている。そして総合2位のCS:GOはほぼ毎日大会に関する予選などが行われている。しかし、賞金総額は非常に少ない。一部を切り取ればトップのゲームばかりである。この総合的な評価は非常に良いバランスが取れているよう思う。最近Tier1に入ったRainbow 6 Siegeは話題性、大会規模、プレイ人口でFORTNITEに劣っている。それでも総合では一つ上の順位につけている。これは大会視聴者が楽しみやすいFPSならではの評価だ。e-Sportsの閲覧時間、同時ストリーム数にも当てはまるだろう。

見ていて楽しいゲームというのも重要なポイント

e-Sportsにはプレイして楽しいゲームはもちろんのこと、見ていて楽しいゲームであることも重要だ。カジュアルなゲームになればなるほど、見ているユーザーは楽しみにくい。オープンワールドを駆け回るFORTNITEは、一人のプレイヤーを追って見るのは楽しめても、複数のプレイヤーの動向を追いにくい。FPSは1チーム対1チームで限られたフィールド内の戦いである。大会はもちろん、配信していても全体が把握しやすいなどの特徴がある。

FORTNITEが見ていて詰まらないゲームというわけではない。カジュアルな要素があるゲームは見ているよりもプレイすることの方が楽しいのである。視聴者数や閲覧時間に差があるのは、主に大会規模が関係している。賞金総額が大きくなると高い規模も大きくなる。大会規模が大きくなると、開催期間が限定されてしまう。賞金総額が比較的少ないCS2は、小さい大会から大きい大会まで様々である。つまり、賞金総額が低い分だけ大会が頻繁に行われるので閲覧時間で有利になる。

ブックメーカーではFPSが人気

また、ブックメーカーにe-Sportsが取り扱われているのもある。例えば、ブックメーカーを行うサイトでは最も人気があるのはCS2やVALORANTのようなFPSだ。昔ながらのシンプルなゲーム性とルールは、様々な場面を想定したBETを可能にしている。そのため、オンライン予選であろうと、小さな試合であろうと配信されている。FPSはそのゲーム性からブックメーカーに非常に適している。その辺りのユーザーも取り込めている分だけFPSというジャンルは有利だろう。ブックメーカーが上手く成立しているのは優れたゲーム性であるからだ。

ただプレイ人口が多いだけでは1位になれない。大会規模が大きくても、賞金総額が大きくても1位になることは出来ない。それらのバランスを上手く取れたゲームが上位に位置することが出来るのである。視聴者や閲覧時間はプレイ人口に比例する。それは、プレイした事が無ければ見ていて楽しいと思えるゲームは少ないからだ。ルールが分からなければ何をしているのか分からない。CS2やRainbow 6 SiegeのようなFPSが優遇されているというわけではない。

プレイ人口だけならFORTNITEやLoLが有利

プレイ人口で言えばNintendo SwitchやPlayStationのような家庭用ゲーム機でもプレイ出来るFORTNITE、世界一プレイ人口の多いLoLが有利である。この指標は本当に良く出来ていると思う。反面、少し古いタイトルでコアな人気を誇るWAR CRAFTやSTAR CRAFTのようなゲームには不利に働くようにも思う。RTSというジャンルは、Moba系のDota2やLoLに比べると複雑で精密な操作が要求される。実際にプレイするのも、見るのも難しいジャンルである。よりカジュアルになったMoba系に流れてしまっている。

登場が10年以上前のタイトルというのも不利だ。どれだけ面白くても、古いタイトルはそれだけで受け入れられない部分がある。実況や解説が上手くなければ状況が理解しにくいのもマイナスに働いているだろう。新規ユーザーの獲得が容易な新タイトルと比べると、有利な部分は少ないと言わざるを得ない。RTSはFPSやMobaと違い、今何をしているのか、何をしようとしているのかが一目で分かりにくい。個人的にはRTSはプレイするよりも見る方が好きだ。

それでも、実力差を覆す要素が少なく、今どちらが有利かというのも伝わりにくい。その点では見るよりもプレイした方が楽しいゲームと言える。ただ、古いタイトルが現在も尚e-Sportsのタイトルに選ばれているのは、それだけで優れたゲームであることは分かるだろう。

このグラフは下になるほど人が少なくて面白くないゲームを表しているわけではない。あくまでもe-Sportsとしての勢いを表しているに過ぎない。13位のOverwatchを見ても分かる通り、新しいから有利というわけでもない。

FPSに最適なおすすめゲーミングPCを検証

FPSの要求スペックは比較的低いが、ソロゲームやパッケージのゲームタイトルは高めに設定されていることも多いので注意が必要だ。FPSは高リフレッシュレートの恩恵が非常に大きいゲームジャンルだ。そのため、144Hzでのプレイを想定したスペックが必要になる。

公式推奨スペック

| CS2 | タルコフ | フォートナイト | Apex Legends | デルタフォース | |

|---|---|---|---|---|---|

| CPU | Core i5-750以上 | Core i7-14700F or better | Core i5-7300U 3.5 GHz以上 | Core i5-3570K以上 | Core i5-6500以上 |

| GPU | VRAM 1GB | RTX 4070以上 | GTX 960以上 | GTX 970以上 | GTX 1060以上 |

| メモリ | 8GB以上 | 64GB以上 | 16GB以上 | 8GB以上 | 16GB以上 |

公式発表の推奨スペックは上記のとおりだ。ただこれだけだとどのぐらいの性能が必要かわかりにくいだろう。次にこのスペックを現行スペックに変換しているので合わせて参考にして欲しい。

現行スペック推奨スペック

| CS2 | タルコフ | フォートナイト | Apex Legends | デルタフォース | |

|---|---|---|---|---|---|

| CPU | Core i5-14400以上 | Core i7-14700以上 | Core i5-14400以上 | ||

| GPU | RTX 3050 6GB以上 | RTX 5060 Ti 8GB以上 | RTX 3050 6GB以上 | ||

| メモリ | 16GB以上 | 64GB以上 | 16GB | ||

現行のスペックに合わせるとおおよそこういった形になる。タルコフだけ突出しているのがよくわかる。実はタルコフのスペックが明らかになったのは2025年11月15日にSteam版が登場してからだ。それまでは数年間スペックが更新されないまま古い情報が公式に記載されていた。Steam版のスペックを見て多くのゲーマーが驚いたのではないだろうか。

タルコフを除けば要求スペックはそれほど高くない。ゲームをプレイすること自体のハードルは、ゲーミングPCなら無いに等しい。ただし、公式発表のスペックはゲームを快適にプレイできることを指し示しているわけではない。推奨環境にぴったり当てはめた性能では、60fpsの安定さえむずかしいこともある。ゲームを快適にプレイするためには、公式発表の推奨環境よりも余裕を持たせることが重要だ。

FPSでもPvPがメインのCS2やフォートナイトなどはフレームレートの安定も求められる。グラフィックボードだけではなくCPUの性能にも注意したい。これらのゲームは推奨環境を満たしてもゴールにはならない。自分の理想とする環境を構築できて初めてスタートラインに立てる。オンラインゲームはアップデートの度に要求スペックが高くなる。現時点で理想的な環境を構築できても、数年後には快適の水準を満たせなくなる可能性もある。理想的な環境+αの性能が求められる。

144Hz推奨スペック

| CS2 | タルコフ | フォートナイト | Apex Legends | デルタフォース | |

|---|---|---|---|---|---|

| CPU | Core i5-14400以上 | Ryzen 7 7700以上 | Core i5-14400 or Ryzen 5 7500F |

||

| GPU | RTX 5060以上 | RTX 5070以上 | RTX 5060 | ||

| メモリ | 16GB | 64GB | 16GB | ||

フルHD解像度の標準設定で144fps以上を安定させるには、上記程度の性能が必要になる。基本的には現行のミドルクラス程度の性能があれば十分実現可能だ。タルコフに関してはハイクラス以上の性能が求められるのでハードルが異常なまでに高い。もっとも、タルコフはそれほどフレームレートが重要ではないので、ここまで高い性能を用意する必要はないかもしれない。

FPSで勝利を目指すためには、144fps以上の安定は必須と言える。プレイヤースキルは伸ばせるが、性能はパーツの交換を行わなければ伸ばせない。PCのスペックで有利不利がある程度決まるのがFPSだ。少しでも性能に余裕を持たせられると優位な状況を生み出しやすい。

タルコフを除けばミドルクラスで十分という判定だが、性能は高くても困らない。前述したように、オンラインゲームはアップデートで徐々に要求スペックが高まる。高いフレームレートを重視するなら、少しの変化で理想的なフレームレートを維持できなくなる可能性がある。144fpsを目指すならら、上記の性能に少し余裕を持たせることをおすすめする。

CS:GOからCS2へアップデートされたときは、それほど要求スペックは高まっていない。しかし、実際にプレイするとCS:GOと比べてCS2ではフレームレートが伸びにくくなった。ここまで大型のアップデートは早々適用されないが、フォートナイトやApex Legendsは毎年のように要求スペックの底上げがされている。グラフィックボードはGeForce RTX 5060を推奨していても、GeForce RTX 5060 Ti 8GBを選択するくらいの余裕がほしい。

ここでは144fpsとしているが、使用するモニターのリフレッシュレートに合わせたフレームレートを目指したい。165Hzや240Hz対応のモニターなら、165fpsや240fpsを安定させられるのがベストだ。144Hzのモニターで240fpsを出してもメリットはほぼない。フレームレートが大きく揺れ動いても144fpsを下回りにくいということくらいだろう。

CS2やフォートナイトで144fpsを目指す場合は要求スペックが低めだ。ただ、240fpsを目指すとなればハイクラスの性能が必要になる。具体的に言えばRyzen 7 7700とGeForce RTX 5070の組み合わせだ。このくらい性能に余裕がなければ高いフレームレートを安定させることはできない。

FPSにおすすめのゲーミングPCを紹介【2026年】

Lightning-G AT5W Ryzen5 4500搭載(ドスパラ)

価格:159,980円+送料3,300円

価格:159,980円+送料3,300円

CPU:Ryzen 5 4500

GPU:GeForce RTX 3050 6GB

メモリ:DDR4-3200 16GB(シングルチャネル)

ストレージ:SSD 500GB NVMe Gen4

電源:550W 80PLUS BRONZE

マザボ:チップセットA520

コスパ:7.6

タルコフを除き、紹介したFPSの推奨環境を概ね満たせる性能だ。CPU性能が少し控えめであるため、144fpsで安定させるのはむずかしい。60fps以上で快適にプレイできる最低限の性能といったところだ。CS2は設定を大きく下げて、5対5の試合なら144fpsを実現できる。性能はFPSというジャンルに適しているとは言えない。Lightning-G AT5Wを選ぶ最大の理由は予算を抑えることだ。

Magnate-G MVW RTX5060搭載 (ドスパラ)

価格:224,980円+送料3,300円

価格:224,980円+送料3,300円

CPU:Core i5-14400F

GPU:GeForce RTX 5060

メモリ:DDR5-4800 16GB(シングルメモリ)

ストレージ:SSD 500GB NVMe Gen4

電源:650W 80PLUS BRONZE

マザボ:チップセットB760

コスパ:9.1

タルコフを除き、紹介したFPSの推奨環境を満たせるゲーミングPCだ。設定次第では144fpsも実現可能で、多くのゲーマーにとって標準的な性能と言える。幅広いジャンルをプレイしたり、本格的な環境を目指したりするなら第一歩となるモデルである。PCゲームを始めるなら、とりあえずMagnate-G MVWを基準に考えておけば問題ない。メインゲームに考えているタイトルの推奨環境をクリアできるなら無難な選択肢となる。

LEVEL-M1AM-R77-TKX (パソコン工房)

価格:254,800円+送料2,200円

価格:254,800円+送料2,200円

CPU:Ryzen 7 7700

GPU:GeForce RTX 5070

メモリ:DDR5 16GB

ストレージ:SSD 500GB NVMe

電源:650W 80PLUS BRONZE

マザボ:チップセットA620

コスパ:9.7

LEVEL-M1AM-R77-TKXは、タルコフを除くFPSを165fps以上でプレイできる性能を有している。設定を下げれば240fpsでほぼ貼り付けを実現できる性能だ。タルコフに関しても、設定次第では144fpsを目指せる。本格的に対人ゲームをプレイするなら理想的なモデルである。軽いゲームであれば300fpsを超える数値を目指すことも可能だ。コストパフォーマンスの高さも相まっておすすめしやすいモデルだ。

参照外部サイト

- Most popular esports tournaments in 2022(Esports Charts, 2022)

- Q1 2020’s Most Impactful PC Games: COVID-19 Policies, Off-Season, and a Rising Star(The Esports Observer, 2020)